Deutsches Lieferkettenrecht: Ziele und Geltungsbereich

Deutsches Lieferkettenrecht: Ziele und Geltungsbereich

Hintergrund:

Durch die Globalisierung wurden viele Produktionsschritte in weit entfernte Länder verlagert. Dies bildet die Existenzgrundlage von mehr als 450 Millionen Menschen auf der ganzen Welt.

Deutschland ist intensiv in internationale Lieferketten eingebunden. Allein im Jahr 2018 machten die rund 320.000 deutschen Export-Unternehmen einen Umsatz von 1,32 Billionen Euro. Mehr als 775.000 deutsche Unternehmen sind mit einem Umsatz von 1,09 Billionen Euro im internationalen Handel durch Importe tätig.

Viele der in Deutschland verwendeten Produkte und Rohstoffe stammen aus Entwicklungsländern. In der folgenden Tabelle ist ersichtlich, wie abhängig die verschiedenen Branchenindustrien in Deutschland von Vorleistungen aus dem Ausland sind.

Industrie | % |

Textil | 63 |

Elektronik | 45 |

Chemie und Pharma | 39 |

Lebensmittel | 37 |

Automobil | 29 |

Maschinenbau | 28 |

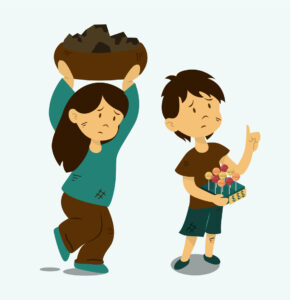

Die unbequeme Wahrheit: Die Herstellung dieser Produkte und der Abbau von Rohstoffen schaffen zwar Arbeitsplätze in Entwicklungsländern und bilden die Lebensgrundlage vieler Familien. Doch die Arbeitsbedingungen sind leider oft unwürdig und die Umweltbelastung ist übermäßig hoch. Besonders inakzeptable sind die Hungerslöhne und die ausbeuterische Kinderarbeit.

Aufgrund dieser unglücklichen Realität verabschiedeten die Vereinten Nationen im Juni 2011 die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte. Ihr Ziel ist, „die Standards und Verfahrensweisen in Bezug auf Unternehmen und die Menschenrechte so zu verbessern, dass greifbare Ergebnisse für betroffene Personen und lokale Gemeinwesen erzielt werden und somit auch zu einer sozial nachhaltigen Globalisierung beitragen“.

Freiwilliges Engagement: Zur Umsetzung dieser Prinzipien wurde ein freiwilliges Engagement eingeführt. Um dieses Engagement besser kontrollieren zu können, wurde im Dezember 2016 der Nationale Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte (NAP)1 inklusive Überprüfungsmechanismus verabschiedet. Das Ergebnis: Zu wenige Unternehmen erfüllen ihre menschenrechtliche Sorgfaltspflicht.

Bei der ersten Befragung 2019 haben nur 400 von 3.000 angeschriebenen Unternehmen den Fragebogen ausgefüllt, und nur 20 % dieser Unternehmen erfüllten die Anforderungen des NAP. An der zweiten Umfrage nahmen 450 von 2.250 kontaktierten Unternehmen teil und nur 17 % von ihnen hielten sich an die Vorgaben der NAP.

Nach diesen Ergebnissen kamen die Regierungsbehörden zu dem Schluss, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen nicht ausreicht, sondern dass weitere Maßnahmen erforderlich sind, um wirksam zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen.

Entwurf für ein Lieferkettengesetz (Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz)

Im Februar 2021 hat sich das Deutsche Bundesentwicklungsministerium gemeinsam mit dem Deutschen Bundesarbeitsministerium und dem Deutschen Bundeswirtschaftsministerium auf den Entwurf für ein Lieferkettengesetz geeinigt. Das Deutsche Bundeskabinett hat den Gesetzentwurf am 3. März auf den Weg gebracht. Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz am 11. Juni 2021 beschlossen. Am 25. Juni 2021 hat der Deutsche Bundesrat das Gesetz gebilligt.

Vor diesem Hintergrund dient das Gesetz dem Schutz grundlegender Menschenrechte in den Lieferketten von Unternehmen und insbesondere der Durchsetzung des Verbots von Kinder- und Zwangsarbeit. Ebenso sind Umweltbelange relevant, wenn sie zu Menschenrechtsverletzungen führen oder dem Schutz der menschlichen Gesundheit dienen. Zum Beispiel mit giftigen Abfällen kontaminiertes Wasser aufgrund von Mineralgewinnung, Kontamination von Ackerland durch unregulierten Einsatz von Pestiziden usw.

Für wen gilt das Gesetz?

Dieses Gesetz muss von folgenden Unternehmen eingehalten werden:

- Ab 2023 von Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – das betrifft rund 900 Unternehmen in Deutschland.

- Ab 2024 von Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – das betrifft rund 4.800 Unternehmen in Deutschland.

- Zweigniederlassungen ausländischer Unternehmen in Deutschland sind vom Lieferkettengesetz ebenfalls betroffen, sofern das Unternehmen mehr als 3.000 Mitarbeitende (ab 2023) beziehungsweise 1.000 Mitarbeitende (ab 2024) in Deutschland beschäftigt.

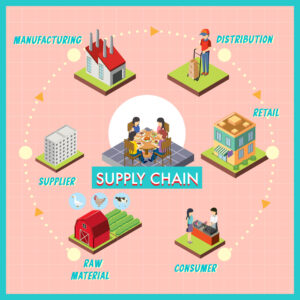

Welche Bereiche sind davon betroffen?

- Eigener Geschäftsbereich,

- Unmittelbarer Zulieferer,

- Mittelbarer Zulieferer.

Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ist ein wichtiger Impuls für europaweit verbindliche Regelungen zur unternehmerischen Sorgfaltspflicht. Ein von der EU-Kommission vorgelegter Entwurf für diese Regelungen wird derzeit diskutiert.

Als zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt muss die EU bei fairen Lieferketten vorangehen und Menschenrechtsverletzungen sowie Umweltschäden in ihren Lieferketten beenden.

Wie wird das Gesetz durchgesetzt?

Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle stellt die wirksame Rechtsanwendung sicher. Dazu wird ein vereinfachter Meldeprozess implementiert, auf dessen Grundlage die Unternehmenskontrolle sichergestellt wird.

Bei Verstößen gegen das Gesetz sind Bußgelder möglich.

Unternehmen, die schwerwiegende Verstöße begehen, können für bis zu drei Jahre von der öffentlichen Beschaffung ausgeschlossen werden.

Verpflichtungen des Unternehmens

- Unternehmen müssen sowohl im eigenen Geschäftsbereich als auch beim unmittelbaren Zulieferer folgende Maßnahmen umsetzen:

- Grundsatzerklärung zur Achtung der Menschenrechte verabschieden.

- Risikoanalyse: Verfahren zur Ermittlung nachteiliger Auswirkungen auf die Menschenrechte durchführen.

- Risikomanagement (inkl. Präventions- und Abhilfemaßnahmen) zur Abwendung potenziell negativer Auswirkungen auf die Menschenrechte.

- Beschwerdemechanismus

- Transparent öffentlich berichten.

- Im eigenen Geschäftsbereich müssen Unternehmen im Fall einer Verletzung im Inland unverzüglich Abhilfemaßnahmen ergreifen, die zwingend zur Beendigung der Verletzung führen.

- Beim unmittelbaren Zulieferer muss das Unternehmen einen konkreten Plan zur Minimierung und Vermeidung erstellen, wenn es die Verletzung nicht in absehbarer Zeit beenden kann.

- Die Sorgfaltspflichten der Unternehmen erstrecken sich grundsätzlich auf die gesamte Lieferkette – vom Rohstoff bis zum fertigen Verkaufsprodukt.

- Die Anforderungen an die Unternehmen sind dabei abgestuft, insbesondere nach dem Einflussvermögen auf den Verursacher der Menschenrechtsverletzung sowie nach den unterschiedlichen Stufen in der Lieferkette.

- Bei klaren Hinweisen auf Verstöße müssen Unternehmen tätig werden.

- Bei einem indirekten Zulieferer gelten die Sorgfaltspflichten nur anlassbezogen und nur, wenn das Unternehmen Kenntnis von einem möglichen Verstoß erlangt.

- In dem Fall hat das Unternehmen unverzüglich:

- Eine Risikoanalyse durchzuführen.

- Ein Konzept zur Minimierung und Vermeidung umsetzen.

Angemessene Präventionsmaßnahmen gegenüber dem Verursacher zu verankern. Die Umsetzung von Brancheninitiativen ist hierbei eine Möglichkeit.

Schlussfolgerungen:

Das Gesetz hat keineswegs den Anspruch, deutsche Sozialstandards weltweit durchzusetzen. Ihr konkretes Ziel ist die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsnormen wie das Verbot von Kinderarbeit und Zwangsarbeit.

Ebenso ist es nicht beabsichtigt, Geschäftsbeziehungen zu unterbrechen. Vielmehr geht es darum, Verbesserungen beim Menschenrechtsschutz im Rahmen der unternehmerischen Möglichkeiten in den Zulieferbetrieben dauerhaft zu verankern.

Dieses Gesetz wird zweifellos Bedenken bei Lieferanten hervorrufen, die meinen, bestimmte festgelegte Anforderungen nicht erfüllen zu können. Es wird empfohlen, mit anderen Lieferanten zusammenzuarbeiten und sich zu Verbänden zusammenzuschließen. Dies stellt eine wichtige Geschäftsstrategie dar, die viele Vorteile mit sich bringt, wie z. B. den Zugang zu Kontaktnetzen, die Mitsprache bei politischen Initiativen, den Zugang zu Schulungen in Verbesserungstechniken zu geringeren Kosten, die Verbesserung des Ansehens und das Vertrauen der Kunden.

Zusammenfassung:

- Aufgrund der Globalisierung wurden viele Schritte industrieller Prozesse in andere Entwicklungsländer auf der ganzen Welt verlagert. Obwohl dies die Lebensgrundlage von mehr als 450 Millionen Menschen bedeutet, arbeiten viele von ihnen unter inakzeptablen Arbeits- und Umweltbedingungen, und es gibt sogar Ausbeutung von Kindern.

- Aufgrund dieser Tatsachen hat die Organisation der Vereinten Nationen die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte verabschiedet, deren Ziel es ist, die Standards und Verfahrensweisen in Bezug auf Unternehmen und Menschenrechte zu verbessern. Zur Umsetzung wurde eine Selbstverpflichtung der Unternehmen etabliert.

- Nach einer ersten Überprüfung wurde jedoch dokumentieren, dass nur sehr wenige Unternehmen diese Grundsätze einhalten, und kamen zu dem Schluss, dass eine freiwillige Selbstverpflichtung nicht ausreicht.

- So entstand die Idee des deutschen Lieferkettengesetzes, dessen Hauptziel es ist, grundlegende Menschenrechte in den Lieferketten von Unternehmen zu schützen und insbesondere das Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit durchzusetzen.

- Am 3. März 2021 wurde ein Gesetzentwurf auf den Weg gebracht, der am 11. Juni 2011 vom Deutschen Bundestag und am 25. desselben Monats vom Deutschen Bundesrat gebilligt wurde.

- Das Gesetz tritt ab 2023 in Kraft und wird grundsätzlich auf Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten angewendet, ab 2024 auf Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten. Das Gesetz gilt auch für ausländische Unternehmen, die Niederlassungen in Deutschland und die gleiche Anzahl von Mitarbeitern haben.

- Derzeit wird ein von der EU-Kommission vorgelegter Entwurf für europaweit verbindliche Regelungen zur betrieblichen Fürsorgepflicht diskutiert.

- Diese Maßnahmen sollen die Geschäftsbeziehungen nicht beeinträchtigen. Ihr Hauptziel ist es, Verbesserungen beim Schutz der Menschenrechte dauerhaft im Bereich der Geschäftsmöglichkeiten von Zulieferunternehmen zu verankern.

1Peru hat auch einen Nationalen Aktionsplan für Wirtschaft und Menschenrechte 2021-2025.

Geschrieben von Mónica Valcárcel

Quelle: https://www.bmz.de/de/entwicklungspolitik/lieferkettengesetz